„Der Wald stirbt nicht, er verändert sich“

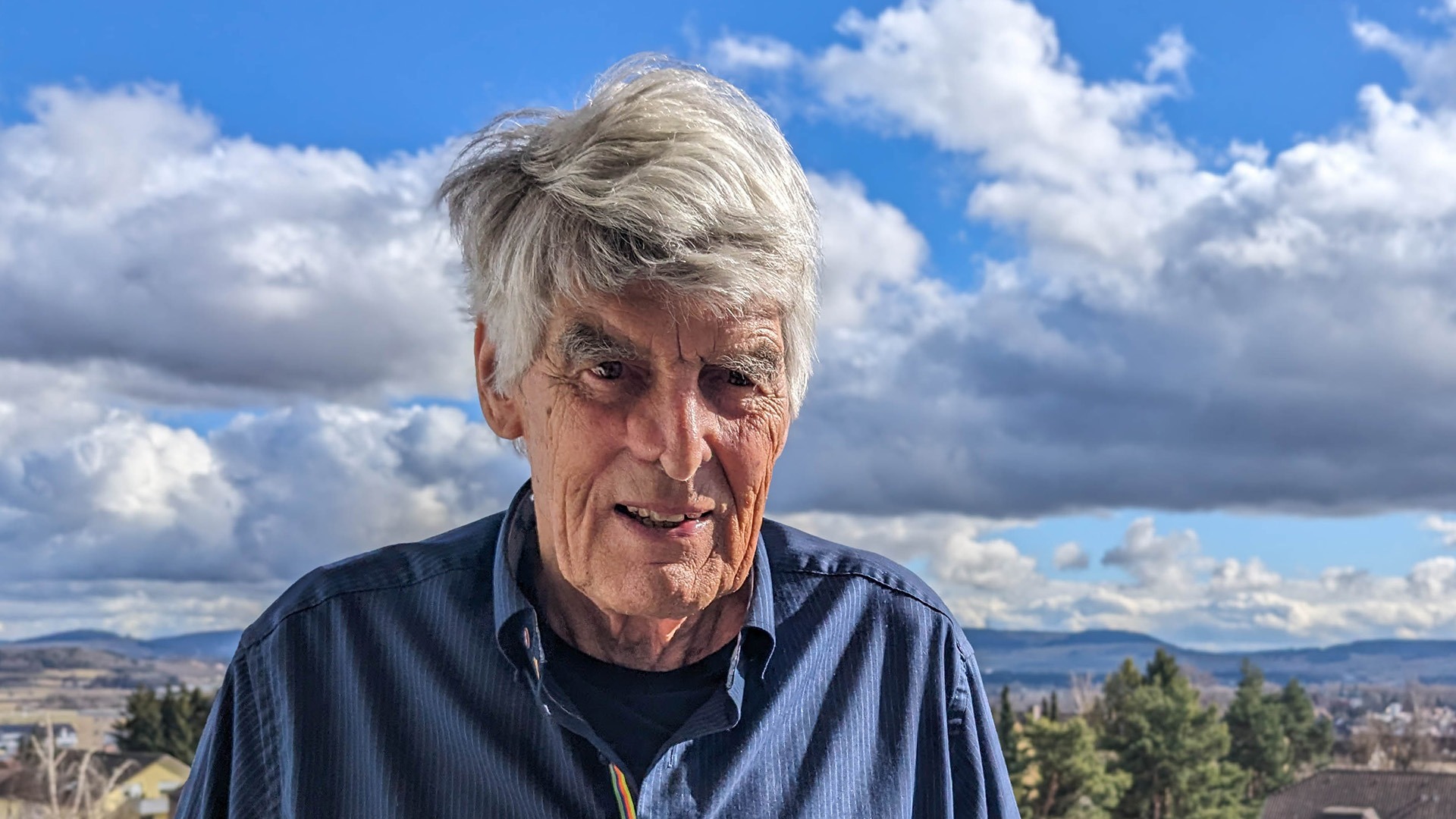

Zum 85. Geburtstag des Försters: Wolf Hockenjos im Gespräch

Naturschützer, Langlauf-Pionier, Luchs-Förderer, Autor: Wolf Hockenjos, Jahrgang 1940, gehört zu den prägenden Förstern Baden-Württembergs. Ein Mann, der nicht nur bewahrt, sondern auch hinterfragt – und dabei gerne aneckt. Kurz vor seinem 85. Geburtstag empfängt er den Landeswaldverband in seiner Wohnung im sechsten Stock in Donaueschingen. Vom Balkon aus bietet sich bei klarem Wetter ein weiter Blick über die Baar, bei Föhn bis ins Berner Oberland – wie auch auf einige verstreute Windräder, ein Reizthema für Hockenjos.

Der Schwarzwälder setzte sich bereits für naturnahe Waldbewirtschaftung ein, als diese Richtung eher noch als Sektierertum galt. Gleichzeitig war er immer auch Ästhet, dem das Wald- und Landschaftsbild am Herzen liegt. Seine Leidenschaft für den Wald reflektierte Hockenjos schon von frühen Jahren an kreativ – zunächst mit Zeichnungen, dann durch die Linse seiner Kamera und als prägnanter Autor. So wurde er gewissermaßen zum Wald-Chronisten, der jedoch nicht nur beobachtet und dokumentiert, sondern auch aktiv eingreift, um den Lauf der Dinge in seinem Sinne mitzugestalten.

In seinem Ende 2024 erschienenen Buch „Spätlese“ blickt Wolf Hockenjos auf prägende Momente seiner Laufbahn zurück und setzt sich zugleich kritisch mit aktuellen Entwicklungen auseinander. Und so, wie er sich nie einer kontroversen Debatte entzieht, nahm er sich auch für unser Gespräch über zwei Stunden Zeit – offen, meinungsstark und wie immer pointiert.

Inhalt:

- (K)ein geborener Förster: „In der Berufsberatung hieß es, ich sollte Gebrauchsgrafiker werden“

- Auf ein Wort: „Ich schreibe gerne mit spitzer Feder“

- Waldsterben & Tännlefriedhof: „Ich wollte der Katastrophenstimmung etwas entgegensetzen“

- Plenterwald, Jagd & Streitgespräche als Ritual

- Tschernobyl als Auslöser für die Wiederansiedlung des Luchses

- Langlauf-Pionier im Schwarzwald: „Was die Thurnerspur angeht, bin ich relativ optimistisch“

- Windkraft als Dauerthema: „Warum bei uns und ausgerechnet im Wald?“

- Unter Kollegen: „Peter Wohlleben ist für mich nie eine abschreckende Persönlichkeit gewesen“

(K)ein geborener Förster: „In der Berufsberatung hieß es, ich sollte Gebrauchsgrafiker werden“

Herr Hockenjos, was waren die wichtigsten Weichenstellungen in Ihrem Leben?

In meiner frühen Schulzeit in Freiburg hatte ich so schlechte Zeugnisse, dass meine ganzen beruflichen Wunschvorstellungen durcheinandergewirbelt wurden. Zweimal sitzengeblieben bin ich auch, sodass es zunächst sehr finster für mich aussah. In der Berufsberatung hieß es damals, ich sollte Gebrauchsgrafiker werden.

So ist es aber offensichtlich doch nicht gekommen.

Per Zufall hat sich in der Unterprima eine Wende ergeben: Ich habe plötzlich gelernt, wie man lernt. Dann bin ich durchgestartet und bekam doch noch die Chance, beim forstlichen Auswahllehrgang zugelassen zu werden. Da brauchte man einen gewissen Notenschnitt, von der körperlichen Konstitution ganz abgesehen. Mein Hörvermögen war damals schon ein Problem, da bin ich offenbar erblich vorbelastet. Es hat gedauert, bis ich das Attest hatte, für die geforderten fünf Meter Flüstersprache. Ich war schon damals ohnehin eher ein Augenmensch.

Auch Ihr Vater Fritz Hockenjos war Forstmann. War der Berufsweg dadurch schon ein wenig vorbestimmt für Sie?

Als Schüler war das zunächst für mich unvorstellbar. Mit unserer Prüfungsgruppe hatten wir dann aber auf einmal beste Ergebnisse, sodass es eine realistische Perspektive auf den Forstberuf gab. Der war sicherlich auch durch den Vater vorgezeichnet, der mir beim Rottenburger Auswahllehrgang Tipps geben konnte (lacht). Hat dann auch alles prächtig geklappt, Studium und die verschiedenen Tätigkeiten vor dem Forstamtsleiterjob verliefen dann relativ geradlinig.

Auf ein Wort: „Ich schreibe gerne mit spitzer Feder“

Wie sind Sie als Förster zum Schreiben gekommen?

Ich vermute mal, dass mir das irgendwie genetisch mitgegeben wurde. Schon mein Vater hatte viele Bücher verfasst, auch Beiträge in Fachzeitschriften.

Er hat Sie aber auch von frühester Jugend an aufgefordert, nach Wanderungen „Fahrtenberichte“ zu schreiben, richtig?

Ja, das hat er mir gewissermaßen antrainiert. Und es macht mir nach wie vor Freude. Bis heute habe ich nun weit über 100 Beiträge in Fachzeitschriften veröffentlicht, hinzu kommen auch noch welche in Heimatzeitschriften oder im Almanach des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Einerseits formulieren sie dabei sehr kunstvoll, andererseits haben ihre Texte auch immer das Hinterfragende, Kritische.

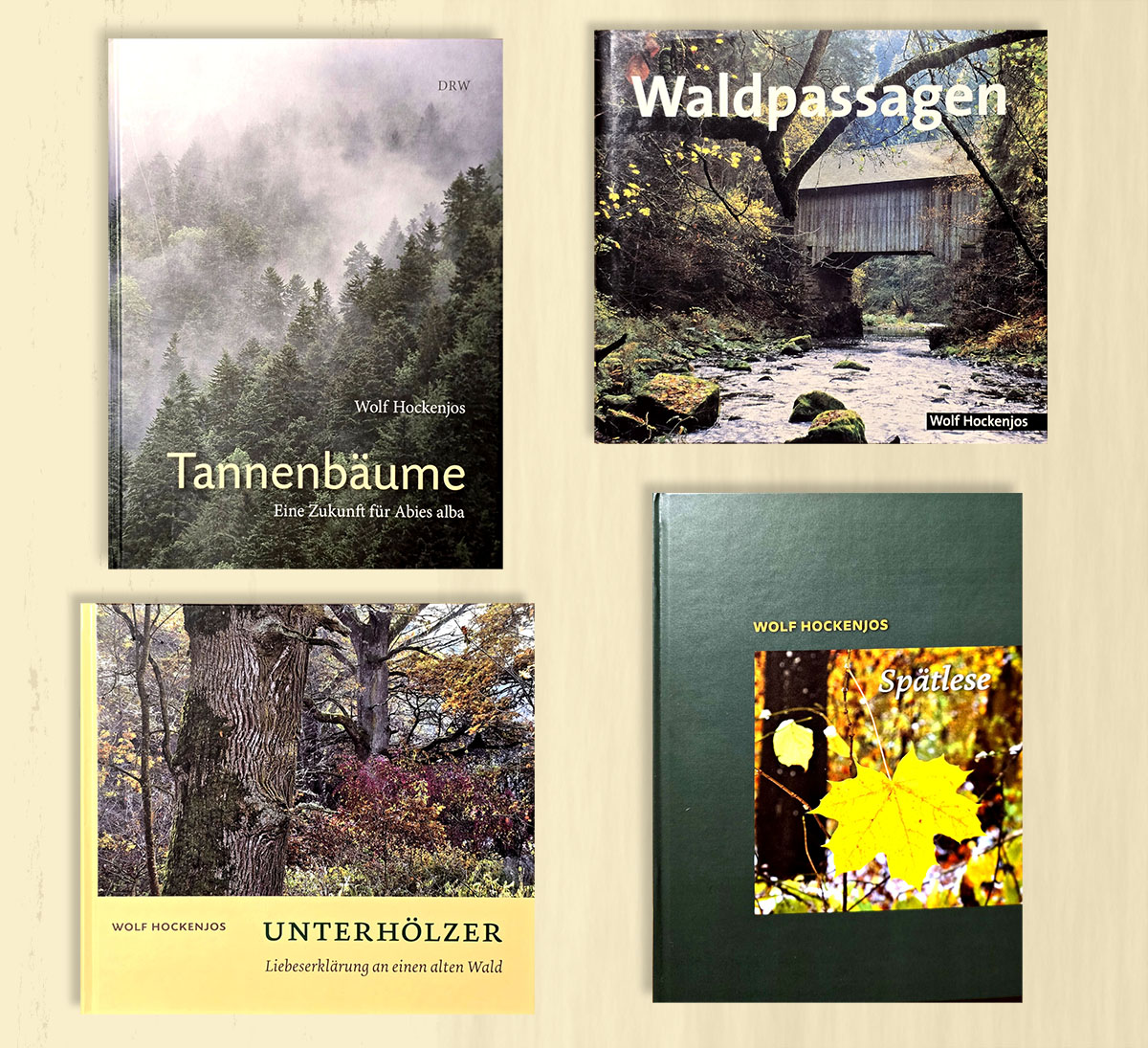

Ich schreibe gerne mit spitzer Feder. Am deutlichsten wird das wahrscheinlich in meinem Buch „Waldpassagen“. In ihm habe ich auch die Forstwirtschaft „gegen den Strich gebürstet“. Der Bildtextband wurde im Januar 2000 in der Sparkasse in Villingen vorgestellt, da hatte ich dann allerdings mit meinen Mitarbeitern mal Probleme. Denn wir hatten gerade erst den Jahrhundertorkan Lothar überstanden. Da nun 14 Tage später in der Sparkasse ein Buch zu präsentieren, dafür hatten die Kollegen natürlich kein Verständnis. Auch wenn die Arbeiten dazu natürlich längst vor Lothar abgeschlossen waren.

Die Kombination – Naturfotos und nuancierte Texte – ist aber gewissermaßen zum Erfolgsrezept ihrer Bücher geworden.

Als Schüler habe ich auch noch gerne gezeichnet. Im Dienst konnte ich mich aber nicht stundenlang mit Papier und Stift in die Landschaft setzen. Da konnte man fotografieren, mehr nicht. Für die Fotos wollte ich aber immer auch eine Hintergrund-Story recherchieren –Fotografie und Schreiben ging für mich also meistens nebeneinanderher.

Wie sind Sie eigentlich ursprünglich dazu gekommen, Bücher zu veröffentlichen?

Den Anstoß dafür gab Landesforstpräsident Max Scheifele. Der hatte Mitte der Siebziger Jahre die Idee, wieder mal ein Baumbuch machen zu lassen – angelehnt an die Baumbücher, die um die Jahrhundertwende entstanden sind. Man wollte doch mal nachschauen, was an Baumoriginalen eigentlich die Weltkriege und die Holznöte überlebt hatte. Das war also neben meiner Tätigkeit in der Standortkartierung ein beneidenswerter Spezialauftrag für mich. Ich durfte mit der Mittelformatkamera durchs Ländle reisen, um nebenbei das Buch „Begegnung mit Bäumen“ anzufertigen.

Wie kam Scheifele damals auf Sie?

Das ist mir bis heute ein Rätsel, weil ich mir damals noch gar keine Sporen verdient hatte. Aber das Buch ist trotzdem gelungen und hat sich auch gut verkauft.

Waldsterben & Tännlefriedhof: „Ich wollte der Katastrophenstimmung etwas entgegensetzen“

Es blieb nicht nur bei den „Begegnungen mit Bäumen“. Einige Ihrer Werke haben auch über die Forstwelt hinaus für Aufsehen gesorgt.

Durchaus, vor allem der Bildtextband „Tännlefriedhof“. Weil der SPIEGEL das Buch damals in die Hände bekommen hat und kurz vor Weihnachten 1984 „Der Schwarzwald stirbt“ als Titelstory brachte. Dabei verwendete er auch Fotos aus dem Buch. An einem Montag erschien der SPIEGEL und bereits tags darauf gab es eine Welle von Nachfragen. Es wurde ein richtiger Bestseller, ich hatte sogar einen eigenen Stand auf der Frankfurter Buchmesse – aus heutiger Sicht reichlich kurios.

Können Sie sich das erklären, dieses plötzliche breite Interesse am Wald damals?

Es war das Thema Waldsterben. Im „Tännlefriedhof“ habe ich aber vorsichtigerweise keine rein pessimistischen Aussagen getroffen, sondern drei verschiedene Szenarien nebeneinandergestellt. Für den SPIEGEL zählte freilich nur meine Überschrift „Der Schwarzwald stirbt“, die er auf die Titelseite brachte. Zusammen mit einer entnadelten jungen Tanne im Schwarzwaldwinter. Nicht dagegen das Szenario „Alles wieder im Lot“ – dank unserer tüchtigen Umweltpolitiker. Und auch nicht „Die verrückten Achtzigerjahre“, also den Mittelweg. Die Aufregung um das Thema Waldsterben zeigt auch, wie emotionalisiert die Menschen in Deutschland damals waren: Es ging den Menschen doch sehr unter die Haut.

Der „Tännlefriedhof“ war also das richtige Buch zur richtigen Zeit. Hatten Sie das so geplant?

Als Forstbeamter war man damals hin- und hergerissen. Ich selbst war nicht voll überzeugt, dass es tatsächlich zum „Sterben“ kommen würde, sondern dass es eher eine periodische Erscheinung war, wie beim sogenannten „Tannensterben“ seit Langem beschrieben. Doch als Forstamtsleiter war man viel unterwegs bei dem Thema, mit Vorträgen und Exkursionen. Der Stoff war also schon weithin präsent und für den Buchmarkt wurde er zum Volltreffer.

In den Achtzigerjahren war das Waldsterben in aller Munde, als Förster begleiteten Sie im Oktober 1986 Bundespräsident Richard von Weizsäcker bei einer Waldführung im Rahmen einer Großkundgebung auf dem Thurner. War das das letzte Mal, dass der Wald in Deutschland zum politischen Großevent wurde?

Die Auswirkungen von Tschernobyl haben das Thema des Waldsterbens damals schnell überlagert. Ein Problem für uns hier in Deutschland war auch, dass wir wenig überzeugende Bilder vom Waldsterben vorzeigen konnten. Die meisten stammten ja aus Böhmen, dem Riesengebirge und dem Erzgebirge und waren durch Nahimmissionen entstanden.

Wie Sie die Diskussion um das Waldsterben damals erlebt haben: Müsste sie nicht spätestens nach den drei Trockenjahren von 2018 bis 2020 wieder aufleben?

Ich habe im Grunde immer die These vertreten: Der Wald stirbt nicht, er verändert sich. Wenn man die Dinge mit Blick auf die Möglichkeiten der Sukzession sieht, was da nicht alles in Gang kommen kann mit den verschiedensten Pionierbaumarten. Auch die Zukunft der Bannwälder, speziell im Bergmischwald mit reichlich Laubbaum-Beimischung, sehe ich optimistisch. 2005 brachte ich im Hol-Zentralblatt einen Beitrag mit der leicht ironischen Überschrift „Mein Waldsterben – ein Vierteljahrhundert Sterbebegleitung“.

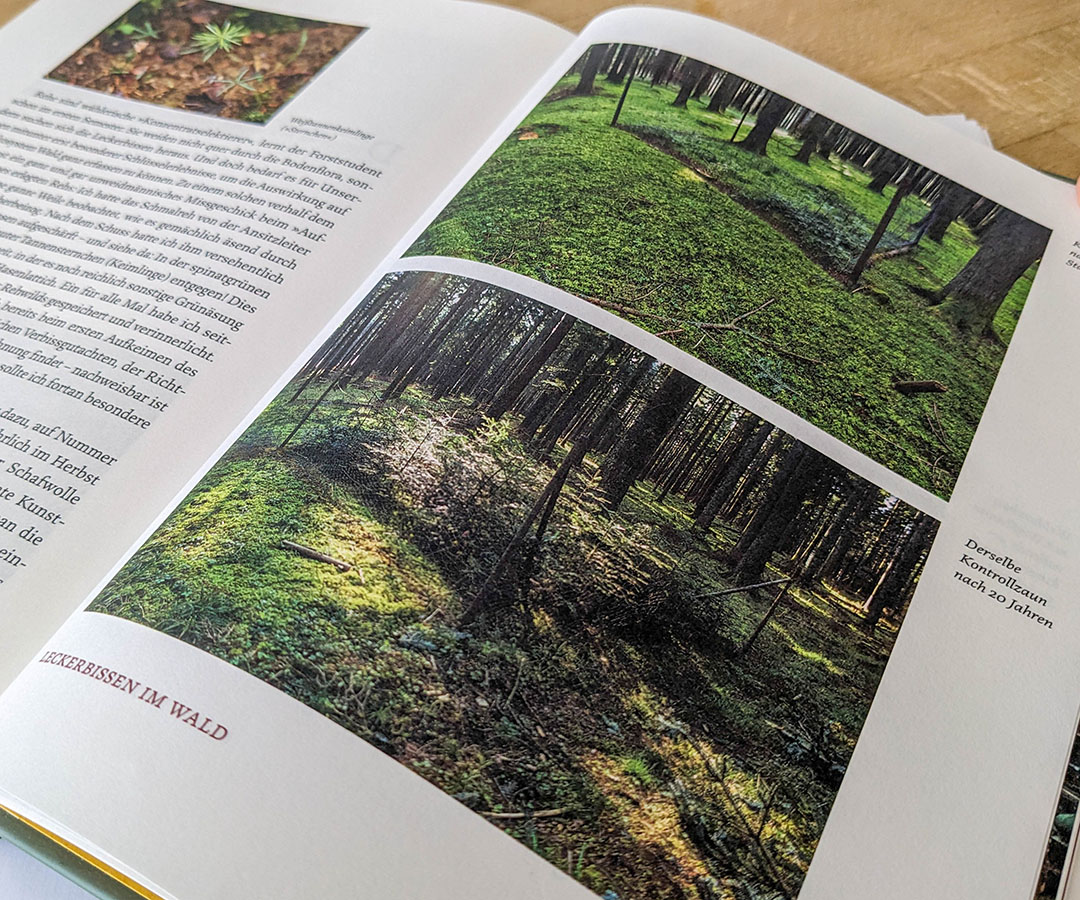

Viele Ihrer Fotos machen die Dynamik in der Natur über längere Zeiträume sichtbar. Sie suchen dafür gleiche Orte auf und dokumentieren die Entwicklung. Wie sind Sie auf diesen Ansatz gekommen?

Ein Vorbild war mir dabei Georg Meister, einer der Gründer des Nationalparks Berchtesgaden in Bayern. Der hatte er das perfektioniert und über Jahre hinweg immer haarscharf denselben Blickwinkel neu fotografiert. So konnte ich zum Beispiel in einem Privatwald oberhalb der Posthalde im Höllental zeigen, dass sich die drei Trockenjahre nicht – oder zumindest nicht wesentlich – auf die Tannen ausgewirkt haben. Ich wollte der pessimistischen Katastrophenstimmung etwas entgegensetzen, weil ich die einfach nicht hilfreich finde. Und das ist auch etwas, das sich in all meinen Büchern findet.

Haben Sie deshalb mit Ihren Fotos bewusst auch die positive Entwicklung des Waldes über Jahrzehnte festgehalten?

Ja, mein Vater hatte diverse – ästhetisch ansprechende – Fotos in Schwarzweiß gemacht. Dank denen konnte man einen Zeitvergleich etwa im Bannwald Zweribach machen. Es gibt da ein Bild, bei dem meine Brüder und ich 1954 über eine frisch gemähte Wiese laufen. 20 Jahre später als Forststudent habe ich das Motiv dann mit meinen Brüdern nachgestellt und dann wiederum noch mal 20 Jahre darauf. Auf dem letzten Bild stehen sie unter einem Blätterdach aus Ahorn, Eschen und so weiter. Dadurch ist die Entwicklung der Landschaft sehr schön dokumentiert.

Plenterwald, Jagd & Streitgespräche als Ritual: „Nach den Sturmschäden wurden wir angehalten, naturnäheren Waldbau zu betreiben“

Woher kommt Ihre Leidenschaft für den Plenterwald?

Schon für meinen Vater stellte sich im eigenen Betrieb irgendwann die Frage: Macht man im Keilschirmschlag und mit den Räumungen von Ost nach West weiter oder muss es nicht ganz anders gehen? Damals war das Plentern im öffentlichen Wald ja eigentlich noch verboten. Mein Vater hatte seine Plenterleidenschaft mehr oder weniger unbefugt praktiziert. Der Plenterwalderlass kam erst 1992 nach den Orkanschäden – dann wurden wir alle dazu angehalten, einen naturnäheren Waldbau zu betreiben. Mein Vorgänger im Forstamt meinte noch, die Plenter-Befürworter seien so etwas wie die Zeugen Jehovas, ähnlich wie es der ANW damals noch erging. Auch mir wurde nach einem Bericht für die AFJZ Ideologie unterstellt. Aber das war natürlich auch eine Generationenfrage. Es folgte darauf mein nächster Beitrag „Forstideologisches aus Baden“.

Und die Naturverjüngung?

Die Forsteinrichtung ergab gleich zu Beginn meiner Forstamtsleiterzeit, dass es mit der Naturverjüngung bei Tannen im Staatswald nicht weit her war. Vom Ministerium wurde mir bedeutet: Wenn der Trend bis zur Zwischenrevision nicht umgedreht ist, kannst du deinen grünen Hut nehmen. Das war für mich das Signal: Jetzt hast du ein Schwerpunktthema. Und dem habe ich mich dann mit Hingabe gewidmet. Das hat dazu geführt, dass der Forstbezirk Villingen schnell der mit dem größten Anteil an Tannen-Naturverjüngung war. Dadurch habe ich mir dann auch eine gewisse Narrenfreiheit gegenüber meinen Vorgesetzten erarbeitet.

Auf relativ wenig Gegenliebe stießen Sie jedoch lange bei den Vertretern der Jägerschaft. Gibt es dafür einen bestimmten Auslöser?

Naja, durch die Forderung nach Naturverjüngung musste die Jagd auch rundum intensiviert werden. Das war ein rotes Tuch für die private Jägerschaft und hatte sogar mal eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen mich zur Folge, weil ich in einer Diskussion zu unwirsch reagiert hatte. In einem Diavortrag habe ich mal von der Rehwildexplosion nach Sturmschäden gesprochen, ein Kreisjägermeister hat das als Frechheit aufgeschnappt und so machte es die Runde bis hin zum ehemaligen Staatssekretär Ventur Schöttle, der mir Vorhaltungen machte. Dass er als Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald so einseitig die Interessen der Jäger vertrat, hat mich erbost.

Dabei sind Sie gar kein genereller Gegner der Jagd, oder?

Nein. Aber für mich war der Lustgewinn auf der Jagd nie sehr ausgeprägt, es war vor allem Dienst. Allerdings muss man auch daran erinnern, dass nach 1848, als die Bauern „freie Büchse“ hatten, die Tannenbestände im Schwarzwald so stark zugenommen haben, dass wir heute noch in den Althölzern davon profitieren. Das führte zu der Wunschvorstellung, es ihnen nachzumachen.

Wie sind Sie auf diesen Gedanken gekommen?

Ein Jagderlebnis hat mich da nachhaltig geprägt: Ich saß vormittags auf dem Hochsitz, ein Schmalreh kam äsend auf mich zu. Nach dem Schuss beim Aufbrechen passierte mir das Missgeschick, dass mir aus dem Pansen ein Spinat aus Tannensternchen entgegengequollen kam. Das war ein Schlüsselerlebnis: Dass das Verschwinden der Tanne schon im Stadium der einjährigen Keimlinge stattfindet, so etwas wird im Verbissgutachten gar nicht gesehen. Und so entstand der Antrieb, die Rehwildbejagung weiter zu intensivieren.

Für die Jäger waren Sie trotzdem beinahe eine Hassfigur. Wie hält man das aus?

Ach, im Privaten konnte man das abfedern. Es gab da einen Jagdpächter in Buchenberg, der gleichzeitig Kassenleiter in Villingen war. Jedes Mal, wenn ich dort in der Filiale Geld abheben wollte, hat er mich ins Nebenzimmer zum Streitgespräch gebeten.

Das Streitgespräch haben Sie aber auch nie abgelehnt, oder?

(lacht) Nein, nein. Das war ritualisiert.

Einer guten Debatte scheinen Sie allgemein nie aus dem Weg zu gehen.

Nein, da gab es im Grunde einfach zu viele Anlässe, wo man konträr diskutieren musste. Und dafür auch ein gewisses Temperament entwickeln – was uns Schwarzwäldern ja gar nicht so leichtfällt.(lacht)

Tschernobyl als Auslöser für die Wiederansiedlung: „Bis heute ist die Luchs-Initiative mein zähestes Hobby“

Die Luchs-Initiative, die heute wieder in aller Munde ist, geht auch maßgeblich auf Sie zurück. Wie kam es dazu?

Da war Tschernobyl 1986 der Auslöser und dessen Auswirkungen auf die Jagd. Wenn die Leute kein verstrahltes Reh mehr essen dürfen, schießen die Jäger weniger und die Rehe vermehren sich ungebremst. Deshalb wollte ich die natürlichen Regulatoren ins Spiel bringen: Die Winterfütterung abschaffen und die großen Beutegreifer wieder einführen. Ich schrieb damals einen Brief an die Obere Jagdbehörde mit dem Vorschlag, den Luchs wiederanzusiedeln.

Und dann meldete sich wieder der SPIEGEL.

Genau. Ich bekam einen Anruf: „Wie gehen die Förster damit um, das jetzt alles verstrahlt ist?“ Ich dachte zunächst, das wäre in Scherzbold. Vermutlich deshalb habe ich gleich munter drauf los erzählt, was ich gerade dem Regierungspräsidium geschrieben hatte, warum Tschernobyl nun eine Wiederansiedlung des Luchses bei uns erforderlich macht. Das Ergebnis war wieder eine Riesenstory im SPIEGEL mit Zitaten von mir.

Wie fielen die Reaktionen aus, gerade aus der Jägerschaft?

In der örtlichen Presse gab es einige erboste Jägerzuschriften. Das führte dazu, dass ein örtlicher SPD-Abgeordneter eine kleine Anfrage im Landtag stellte. Er wollte wissen: Was hat es mit dem Luchs auf sich und warum ist die Jägerschaft deshalb so aufgeregt? Landwirtschaftsminister Gerhard Weiser antwortete schriftlich: Der Luchs ist vom Aussterben bedroht, im Schwarzwald sei sein natürlicher Lebensraum aber durchaus gegeben. Für mich war das der Freibrief, das Projekt in Angriff zu nehmen.

Und dann gab es keine Widerstände gegen den Luchs mehr?

1987 war sogar ein gemeinsames Grundsatzpapier von Landesnaturschutz- und Landesjagdverband entstanden mit der Aussage, dass der Luchs neben dem Weißstorch als Kandidat für eine wissenschaftlich begleitete Wiederansiedlung in Baden-Württemberg in Frage komme. Unterschrieben war das Papier jeweils von den Vorsitzenden beider Verbände. Dann gab es aber einen wahren Sturm der Entrüstung an der jagdlichen Basis. Ein Jagdpächter beispielsweise, der Zahnarzt war, meinte sogar: Wenn einer seiner Patienten mit Zahnfleischbluten im Wald spazieren geht, sei er in Gefahr, vom Luchs angegriffen zu werden. Mit solcherlei Argumenten hat man versucht, das Projekt niederzuknüppeln. Dadurch ist dann auch die Spitze des Landesjagdverbands eingeknickt und wurde reservierter.

Wie ist die Luchs-Initiative damals trotzdem noch geglückt?

Neben den Vorbehalten der Jägerschaft gab es auch noch Kontroversen mit der Landwirtschaft. Hier hatten Funktionäre die Sorge, dass der Luchs sich am Vieh vergreift, Pferdeherden in Panik versetzt. Nachdem die Widerstände in unterschiedlichen Bereichen immer größer wurden, haben wir vor dem Verwaltungsgericht sogar eine Feststellungsklage eingereicht. Unser Argument war: Der Luchs ist im Schwarzwald keine fremde Tierart, deshalb braucht es auch keine Genehmigung zur Wiederansiedlung. Womit wir dann auch beim VGH Mannheim abgeblitzt sind. Bis heute ist die Luchs-Initiative mein zähestes Hobby, ich bin immer noch Vorstandsmitglied. Und ab 2004 hat sich auch die FVA zunehmend erfolgreich für den Luchs engagiert.

Und das Engagement von Ihnen und anderen trägt Früchte.

Die im Nordschwarzwald im Sommer 2024 ausgewilderte Luchskatze Finja ist zwar leider vorzeitig an Staupe verendet. Im Frühwinter wurden jedoch auch die beiden Luchse Reinhold und Verena freigesetzt. Wenn nun endlich Luchsnachwuchs entstehen sollte, dann hat sich dieser jahrzehntelange Kampf gelohnt.

Hat die Jägerschaft nun auch keine Bedenken mehr?

Beruhigt hat sich die Diskussion ja eigentlich erst in jüngerer Vergangenheit, als der Wolf eingewandert ist und der Fokus nun auf diesem liegt. In der Luchsinitiative haben wir jetzt sogar einen Funktionsträger des Landesjagdverbands im Vorstand. Durch die vom MLR vorangetriebenen Aussetzungen hat es sich endlich entspannt.

Langlauf-Pionier im Schwarzwald: „Was die Thurnerspur angeht, bin ich relativ optimistisch“

Sie sind auch eine der prägenden Persönlichkeiten für den Skilanglauf im Schwarzwald. Wie kam es dazu?

Ich war leidenschaftlicher Skilangläufer. Die Standortskartierung war hierfür eine fantastische Zeit, für mich zugleich Training und viel Freiheit. Die erlaubte es mir, anno 1979 nebenbei mein zweites Buch über den Schwarzwaldwinter – „Winter auf dem Wald“ – zu schreiben. Wenn man abends auf einer Hütte saß, hatte man Zeit. Da ist dieses Buch entstanden, mit dem Fernskiwanderweg von Schonach bis zum Belchen als rotem Faden. Damals noch ohne PC, mit einer Reiseschreibmaschine. Das Buch wurde dann tatsächlich auch zu einem Renner, weil die ganze Skilanglaufgemeinde darauf abgefahren ist.

Warum haben Sie den Fernskiwanderweg damals als Hauptmotiv des Buches gewählt?

Der Fernskiwanderweg war sozusagen ein Eigengewächs, nicht zuletzt auch Folge der 68er-Zeit. Da herrschte die Vorstellung: Man muss die staatlichen Institutionen unterwandern, selbst aktiv werden und die trägen Massen auf Trab bringen (lacht). Ich hatte da bereits einige Jahre vorher, noch als Referendar, die Initiative für die forstlichen Skiwettkämpfe in Gang gesetzt.

Eine ganz schöne Leistung als Referendar. Wie ist das zustande gekommen?

Das geht ursprünglich auf eine Seminararbeit im Fach Forstliche Arbeitslehre zurück, die ich danach in der AFZ veröffentlicht hatte. Am Beispiel skandinavischer Waldarbeitsschulen habe ich aufgezeigt, was der Skilauf, was Kraft- und Ausdauertraining für die Waldarbeit bringen. Schließlich war ich damals selbst noch aktiver Rennläufer im Schwarzwaldkader. Und in der Forstpartie gab es viele Kollegen, die bei skisportlichen Großveranstaltungen mit organisierten. So kam dann schnell der Impuls, die Theorie aus der Seminararbeit bei uns im Schwarzwald in die Praxis umzusetzen. Nur über einen berufsbezogenen Wettkampf als Biathlon würde man die Forstpartie begeistern können.

Die forstlichen Skiwettkämpfe blieben aber nicht auf Teilnehmer aus dem Schwarzwald beschränkt, richtig?

Wir dachten uns damals: Wenn wir schon im Dreiländereck zu Hause sind, dann machen wir es doch gleich international. Als Referendar durfte ich dann nicht nur hier bei uns im Ministerium, sondern auch gleich bei ausländischen Forstverwaltungen anklopfen. Der Zuspruch war enorm, wir haben 1968 auf dem Herzogenhorn und in Todtnau bei der Siegerehrung ein Riesenfest gefeiert, bei dem die Leute auf den Tischen getanzt haben. (lacht)

Wie steht es heute um die forstlichen Skiwettkämpfe?

In Baden-Württemberg sind sie mittlerweile etwas eingeschlafen. Zum einen durch die Forstreformen, aber natürlich auch infolge der zunehmend unzuverlässigen Winter. International läuft es aber prächtig weiter. Zum Glück: In meinem Leben hätte ich sonst wohl nur halb so viele Länder kennengelernt, ob skandinavische, baltische, Balkan- oder Alpenländer.

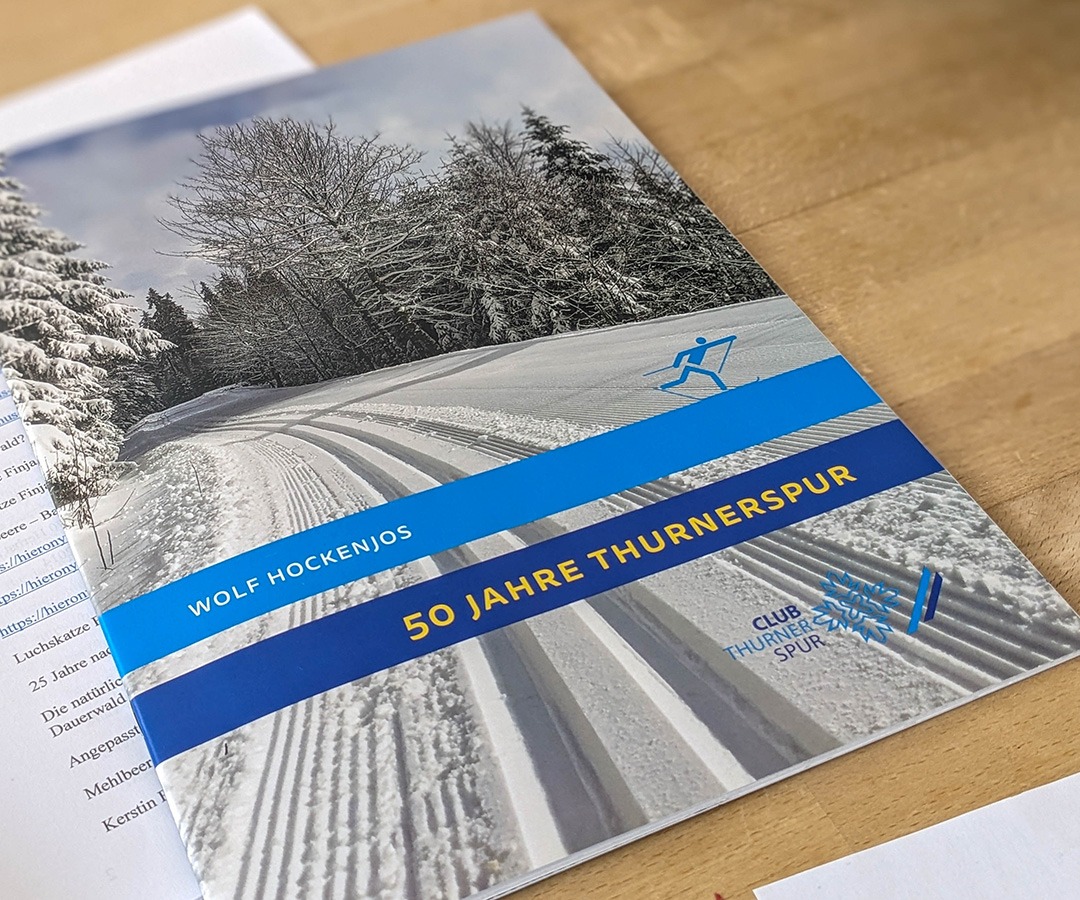

Die Thurnerspur, das älteste Langlaufzentrum Deutschlands, geht ebenfalls mit auf ihre Initiative zurück. Wie ist dieses Projekt entstanden?

Ähnlich wie beim Fernskiwanderweg und den forstlichen Skiwettkämpfen. Ich hatte in Finnland Langlaufzentren als kommunale Infrastruktur kennengelernt und wollte so etwas bei uns auf dem Thurner bei St. Märgen etablieren. Die Thurnerspur war damals als Pilotprojekt im Rahmen eines forstlichen Lehrgangs geplant und dank forstlicher Fördermittel sowie mit Hilfe eines gemeinnützigen Fördervereins auch realisiert worden.

Bis heute gilt die Thurnerspur als eine der schönsten Loipen Deutschlands. Trotzdem gab es damals zunächst Widerstand. Warum?

Man hatte das touristische Potenzial noch nicht erkannt. Das hat sich dann aber schnell gegeben. Durch weitere Skilanglaufzentren konnten wir dann auch den100 Kilometer langen Fernskiwanderweg von Schonach zum Belchen realisieren, auch er sollte helfen, den Freizeitsportbetrieb zu kanalisieren. Mittlerweile hat der Förderverein der Thurnerspur, dem ich ein halbes Jahrhundert lang vorstand, über 7.000 Mitglieder. Für mich persönlich war das als skilaufender Nutznießer purer Lustgewinn.

Ist der Klimawandel eine Gefahr für den Fortbestand des Skisports im Schwarzwald?

Was die Thurnerspur angeht, bin ich relativ optimistisch. Eigentlich ist das ein Geschäftsmodell, dass auf die Unzuverlässigkeit der Winter sogar zugeschnitten ist. Denn die vereinstreuen Mitglieder treten wegen zwei schneelosen Wintern ja nicht aus. Beim Fernskiwanderweg sieht das leider anders aus.

Dass man die Erholungsfunktion des Waldes auch als forstliche Aufgabe begreift, war damals für den Winter noch ziemlich neu.

Ja, dabei hatte das forstliche Engagement ja auch immer das Ziel der Besucherlenkung. Dass man Menschen durch die Schaffung von attraktiven Erholungsangeboten beispielsweise von geschützten Biotopen weglockt, wenn dort der Auerhahn noch balzen soll. Deshalb hatte ich mit dem Naturschutz nie Konflikte.

Windkraft als Dauerthema: „Warum bei uns und ausgerechnet im Wald?“

Ein Thema, bei dem Sie Meinungskonflikte allerdings nie gescheut haben, ist die Windkraft.

Das Thema beschäftigt mich in der Tat seit den Neunzigerjahren. 2004 hatte ich dann eine Broschüre im Selbstverlag herausgegeben und gefragt: Wie kann man eine weltbekannte Erholungslandschaft wie den Schwarzwald so mit Windrädern bestücken, dass von seiner Schönheit nicht mehr viel übrigbleibt?

Was stört Sie an Windkraftanlagen?

Die Ambivalenz der Windkraft verfolgt mich. Aus meinem Schlafzimmerfenster blicke ich neuerdings auf zehn Windräder überm schwäbischen Albtrauf. Auf der Baar sind wir fast ausschließlich regenerativ mit Wasserstrom versorgt worden. Wo bleibt da nun der Landschaftsschutz? Im Landesnaturschutzgesetz wird schon im § 1 gefordert: Vielfalt, Eigenart, Schönheit und Erholungswert der Landschaft sind auch für kommende Generationen zu erhalten. Auch im Grundgesetz § 20a heißt es, dass die natürlichen Lebensgrundlagen inklusive Tierwelt zu erhalten sind.

Sie argumentieren sowohl mit dem Schutz der Ökosysteme als auch dem Landschaftsbild gegen Windräder in noch intakten naturnahen Landschaften. Aber werden auf lange Sicht beide Bereiche durch den fortschreitenden Klimawandel nicht viel stärker bedroht?

Da muss man differenzieren, man muss nicht generell wie Trump oder AfD gegen die Windkraft sein. Ich denke, dass man in Agrarwüsten wie NRW oder Sachsen-Anhalt – auch mit Blick auf die dortige Windhöffigkeit – oder an den Küsten wenig gegen Windräder haben kann. Aber warum dann auch bei uns und ausgerechnet im Wald? Bei Villingen werden derzeit vom Regionalverband Vorranggebiete für Windkraft gnadenlos in den Stadtwald geplant, selbst in Vogelschutzgebiete, und das auf extrem sturmgefährdeten Bundsandstein-Standorten. Da wird mir speiübel bei den Diskussionen.

Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Argumentation auch bei anderen verfängt?

Mittlerweile hat sich ja auch der Landesnaturschutzverband besonnen: Windkraft in ökologisch wertvollen Wäldern muss nicht sein. Das ist richtig, kommt aber um Jahre zu spät. Nicht einmal der Schwarzwaldverein engagiert sich politisch noch so wie vor zwei Jahrzehnten. Deshalb ist der Einzelkämpfer praktisch der Einzige, der sich noch wehrt.

Was wäre denn ein sinnvoller Umgang mit der Windkraft im Konfliktfeld mit dem Wald?

Ich habe ein bisschen verfolgt, wie das in Thüringen gelaufen ist. Die haben sie anscheinend gar nichts gegen Windkraft auf der Freifläche. Doch wurde jetzt das Landeswaldgesetz novelliert, sodass auch der Thüringer Wald aktuell kaum noch geschützt ist.

Mittlerweile geht es in der Diskussion ja häufig gar nicht mehr um die Sache. Das Windrad ist zu einem Symbol für einen Kulturkampf geworden.

Das war es von Anfang an. Das älteste neuzeitliche Windrad steht ausgerechnet hier bei uns vor dem Fenster – es hat mich eigentlich nie gestört. Nach Tschernobyl 1986 haben sich ein paar Anti-Atomfreunde zusammengetan und das hier auf dem Auenberg realisiert. Aber wenn ich mir vorstelle, dass aus diesem Exemplar mit seinen 30 Metern ein moderner Turm mit 250 Metern wird, das tut weh. Aber schon Theodor Heuß sagte: „Man gewöhnt sich an alles.“ So argumentieren auch die Windradbetreiber. Und durch die hohen Pachterlöse sinkt der Widerstand natürlich. Kommunalen und privaten Waldeigentümern reicht da häufig ein einziges Windrad, um einen neuen Mitarbeiter zu finanzieren. Und auch der Staat freut sich über die Einnahmen.

Unter Kollegen: „Peter Wohlleben ist für mich nie eine abschreckende Persönlichkeit gewesen“

Sie haben vorhin den Geist der 68er-Generation angesprochen. Auch die Freiheit haben Sie in verschiedenen Bereichen des Forstberufs immer sehr geschätzt. Erkennen Sie sich in der Beschreibung wieder, ein Rebell, ein Freigeist zu sein?

Auch in der Forstpartie gab es die 68er, wenn auch in milderer Form. Zum Beispiel mit dem „Itzelsberger Programm“, womit die aufsässigen Referendare skizzierten, wie sie sich die forstliche Ausbildung vorstellen. Das habe auch ich damals mitgetragen und es hat mich beflügelt. Ich habe damals erkannt und sehr geschätzt, dass man initiativ werden kann, um sinnvolle Dinge in Gang zu bringen.

Sie sind nicht der einzige deutsche Förster, der es zum erfolgreichen Buchautor gebracht hat. Haben Sie eigentlich Kontakt zu Peter Wohlleben?

Er trat 2022 in Villingen bei einer Vortragsveranstaltung auf, zog ein riesiges Publikum an, aber die Forstkollegen haben ihn gemieden. Ein Freund brachte mir danach das neue Wohlleben-Buch mit der Widmung „Für Wolf“ mit. Ich war wohl kein ganz Unbekannter für ihn. In der Folge schrieb ich einen Artikel fürs Holz-Zentralblatt mit dem Titel „Peter und der Wolf“ – einige Kollegen haben den in den falschen Hals bekommen. Die hatten gar nicht mitgekriegt, dass ich darin auch sehr kritisch mit Wohlleben umgegangen bin, beispielsweise was seine Äußerungen zum Stadtwald Villingen anbetraf.

Für große Teile der Forstbranche ist Wohlleben nach wie vor eine Reizfigur. Können wir dennoch etwas von ihm lernen?

Dass man auch mit Waldthemen Bestseller-Autor werden kann. Einige Marotten in seinen Büchern, etwa die Vermenschlichung der Buche, die mit ihrem Nachwuchs schmust – für Fachleute ist das schon sehr penetrant. Aber Peter Wohlleben ist für mich dennoch nie eine abschreckende Persönlichkeit gewesen, weil er doch auch sehr naturnah argumentiert. Und die Vermenschlichung, na gut, wenn der Leser es so märchenhaft haben möchte.

Welche Verbindungen haben Sie heute noch zu den aktiven Forstleuten?

Von Seiten der aktiven Kollegen herrscht oft fast Funkstille, als Ruheständler geht das einem natürlich schon nah. Das ist sicher auch die Spätwirkung diverser Reformen, mit denen das Einheitsforstamt und die Sonderverwaltung aufgelöst wurden. Auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kollegen, die teils beim Kreisforstamt, teils bei ForstBW gelandet sind, löst sich nach meinem Eindruck auf. Und das bedrückt mich.

Das scheint ein starker Trend der Zeit zu sein: Die Vernetzung fehlt, weil viele getrieben sind vom Tagesgeschäft.

Als mein Vorgänger noch gelebt hat, kam er montags ins Forstamt, hat die AFZ gelesen und sich dann zwanglos ein, zwei Stunden lang mit mir über aktuelle Themen unterhalten. Teilweise ist er auch noch mit raus in den Wald gekommen. Auch wenn wir von der waldbaulichen Schule her praktisch aus zwei verschiedenen Welten kamen. So etwas fehlt heutzutage.

Haben Sie eigentlich einen Lieblingsbaum? Einen bestimmten Baum, mit dem Sie sich selbst identifizieren?

Definitiv die Weißtanne. Sowohl in meinem Tannenbuch als auch in meinen Beiträgen in Forstzeitschriften habe ich über sie sicherlich am meisten geschrieben. Aber es geht mir auch um das Stehvermögen, das die Tanne auszeichnet – für mich ist sie ein Vorbild.

Herr Hockenjos, wir bedanken uns vielmals für Ihre Zeit und für das Interview.