Wie nachhaltig ist Holznutzung?

Holz zu nutzen, das bedeutet immer auch, dass Bäume gefällt werden. Deshalb stellen sich viele Menschen die berechtigte Frage: Kann die Holznutzung überhaupt nachhaltig sein? Immerhin speichern Bäume doch CO₂ und sind damit wichtige Faktoren im Kampf gegen den Klimawandel. Möglicherweise haben sie auch Bilder von gerodeten Regenwäldern vor Augen, wo teilweise riesige Flächen per Kahlschlag dem Erdboden gleichgemacht wurden. Eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft greift natürlich nicht zu solchen zerstörerischen Maßnahmen. Stattdessen setzt sie darauf, den Wald als Ökosystem zu erhalten – und kann so nachhaltiges Holz liefern. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, erklären wir hier.

INHALTSVERZEICHNIS:

- Wofür wird Holz verwendet?

- Was macht Holz nachhaltig?

- Die Rolle der Forstwirtschaft

- Holznutzung als Wirtschaftsfaktor

- FAQ: Häufig gestellte Fragen zur Holznutzung

Wofür wird Holz verwendet?

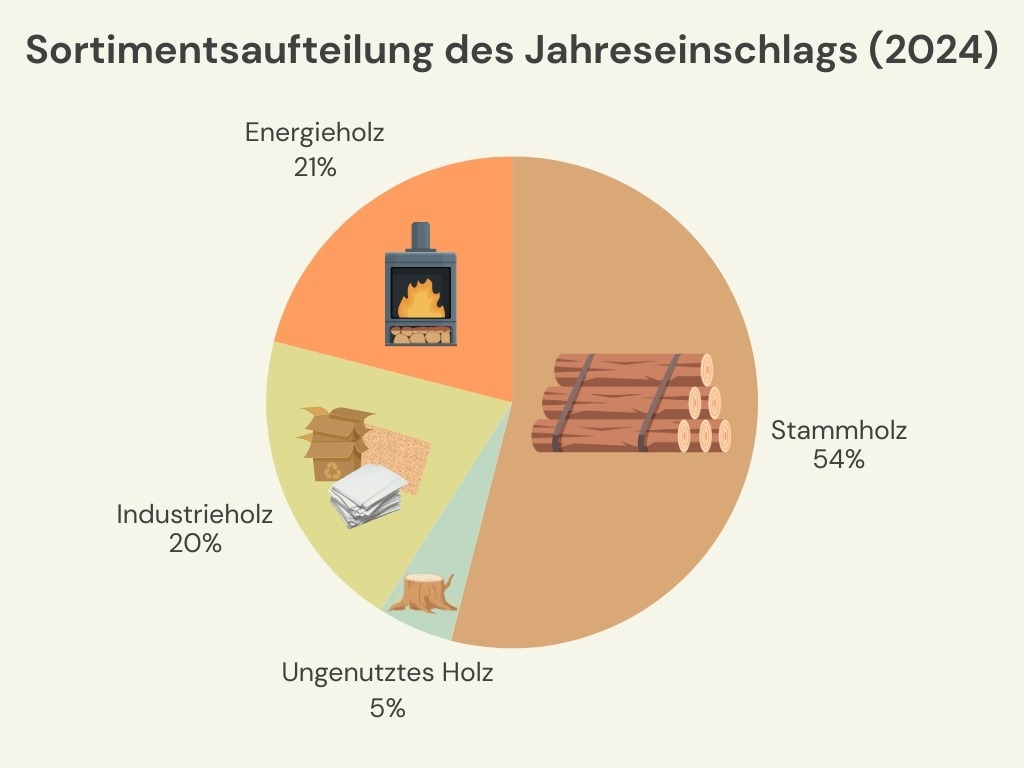

Holz ist ein vielseitiger Rohstoff, der in zahlreichen Industriezweigen Anwendung findet. Je nach Qualität und Eigenschaften des Holzes wird es in verschiedene Kategorien eingeteilt:

- Stammholz: Hochwertiges Holz, das sich für den Bau von Häusern, Möbeln oder hochwertigen Holzprodukten eignet.

- Energieholz: Holz, das primär als Brennstoff dient, etwa in Form von Holzpellets oder Scheitholz.

- Industrieholz: Wird für die Herstellung von Papier, Spanplatten und anderen Holzwerkstoffen genutzt.

- Ungenutztes Holz: Ein Teil des Holzes verbleibt im Wald, um als Lebensraum und Nährstoffquelle für das Ökosystem zu dienen.

Die Arten des Holzeinschlags orientieren sich an den Haupteinsatzgebiete für die Holznutzung:

| Bauwesen | Möbelindustrie | Papier & Verpackungen | Energiegewinnung |

| Holz wird für Dachstühle, Fachwerkhäuser, Brücken und andere Konstruktionen genutzt. Es ist die klimafreundliche Alternative zu Stahl und Beton. | Hochwertige Möbelstücke, Fußböden und Innenausstattungen profitieren von der natürlichen Ästhetik und Langlebigkeit von Holz. | Holz ist die Grundlage für Papierproduktion sowie umweltfreundliche Verpackungsalternativen. | Holz dient als Brennstoff für Heizungen und Kraftwerke, insbesondere in Form von Pellets oder Hackschnitzeln. |

Welches Holz ist wofür geeignet?

Nicht jeder Baum eignet sich für jeden Verwendungszweck – Holzart, Wuchsform und Qualität bestimmen, wofür das Holz letztlich verwendet werden kann. Eine Buche zum Beispiel liefert in der Regel nur ein rund acht Meter langes, astfreies Erdstammstück unterhalb der breiten Krone. Dieses hochwertige Material wird bevorzugt für Parkett, Möbel, Treppen oder Furniere eingesetzt. Aus der gleichen Buche kann aber weiteres Holz verwendet werden, dass qualitativ aber nur noch als Industrie- und teilweise auch nur als Energieholz einsetzbar ist.

Fichten hingegen wachsen gerade und liefern meist einen bis zu 20 Meter langen Stammabschnitt, der sich gut für tragende Konstruktionen im Bauwesen eignen. Selbst astreiche Partien, die sich daran anschließen, sind keineswegs unbrauchbar: Sie können gesägt, zu Holzwerkstoffen wie Spanplatten oder in der Papierindustrie verarbeitet werden. Sie können so konstruktiv, im Innenausbau oder in Form von Papier eingesetzt werden.

Die Auswahl der Holzart richtet sich also nicht nur nach ökologischen Kriterien, sondern auch nach ihrer technischen Eignung – was im Umkehrschluss bedeutet: Nachhaltige Holznutzung bedeutet auch, Holz sorten- und qualitätsgerecht einzusetzen.

Mehrfache Holzverwendung durch Kaskadennutzung

Häufig wird im Zusammenhang mit der Holznutzung das Konzept der Kaskadennutzung genannt. Die Idee dahinter: Holz soll möglichst zuerst als langlebiges Produkt genutzt werden, beispielsweise als Baumaterial oder als Möbelstück. Nach mehrmaliger Weiterverarbeitung – etwa zu Spanplatten oder Zellstoff – kann es schließlich als Brennstoff dienen. In der Praxis ist diese mehrstufige Nutzung allerdings noch selten konsequent umsetzbar.

In erster Linie liegt das daran, dass man für den Holzbau oder die Möbelherstellung säge- oder furnierfähiges Holz benötigt. Das trifft bei Nadelholz zu, weil es schon bei geringerem Durchmesser gerade und zylindrisch wächst. In unseren klimastabilen Mischwäldern fällt jedoch auch viel schwaches Laubholz an, das eher dünn, weniger gerade und mit vielen Verästelungen wächst. Daher wird es – zumindest aktuell – für hochwertige Verarbeitung noch weniger stark nachgefragt.

Hinzu kommt, dass industriell verarbeitete Holzprodukte häufig für ihren Verwendungszweck optimiert werden und nicht auf eine Wiederverwendung ausgerichtet sind. So darf Bauholz beispielsweise mit Holzschutzmitteln behandelt werden, um Schutz vor Schimmel- oder Insektenbefall sowie Resistenz gegen Brände zu erzielen. So dient es im Hausbau als langlebiger Rohstoff, kann allerdings anschließend auf Grund der veränderten Eigenschaften nur mit viel Aufwand in der Holzwerkstoffindustrie eingesetzt werden. Der Einsatz als Energieträger ist in der Regel immer möglich, stellt jedoch hinsichtlich der eingesetzten Zusatzstoffe höhere Anforderungen an die Reinigung der Rauchgase und die Verwendungsmöglichkeiten für die Holzasche.

✅ Vorteile der Holznutzung

Insbesondere aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht bietet die Nutzung von Holz zahlreiche Vorteile:

- Nachwachsender, organischer Rohstoff: Holz fällt als Konsequenz nachhaltiger Forstwirtschaft kontinuierlich an.

- Lokal beziehbar: Holz ist in vielen Regionen verfügbar und kann aus heimischer Produktion bezogen werden, was Transportwege und damit den CO₂-Ausstoß reduziert.

- Vielseitig verwendbar: Holz kann in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden und bietet eine Alternative zu fossilen oder umweltschädlichen Rohstoffen.

- Natürlicher CO₂-Senker: Langlebige Holzprodukte erhalten den in Bäumen gespeicherten Kohlenstoff über Jahre oder sogar Jahrzehnte und damit auch häufig länger, als es in lebenden Bäumen möglich ist.

- Langlebigkeit durch Recycling: Durch Wiederverwendung oder Weiterverarbeitung kann Holz – zumindest in der Theorie – mehrfach genutzt werden, bevor es am Ende seines Lebenszyklus als Brennstoff dient.

- Sicherung von Arbeitsplätzen: Von der Forstwirtschaft über das Handwerk bis hin zur Industrie sind viele Berufe an der Wertschöpfungskette von Holz beteiligt.

⚠️ Herausforderungen bei der Holzverwendung

Trotz vieler Vorteile gibt es auch kritische Aspekte im Zusammenhang mit der Holznutzung – und im Zusammengang damit auch mit der Waldbewirtschaftung.

- Aktuelle Nachfrage trifft auf schwindendes Angebot: Die umsatzstärksten Baumarten sind die, die durch den Klimawandel besonders unter Druck stehen und zugleich auch die, die dem Klimaschutz durch hohe Kohlenstoffbindungsraten besonders dienen.

- Langsames Wachstum der Bäume: Bäume benötigen Jahrzehnte, um zur Nutzung bereit zu sein. Dadurch ist die Holzwirtschaft nicht kurzfristig skalierbar und unterliegt langen Planungszyklen.

- Angebot lässt sich kaum erhöhen: Die Produktionsfläche für Holz steht in Baden-Württemberg in Konkurrenz mit Wohn- und Gewerbeflächen, Industrie, Infrastruktur, Landwirtschaft und Naturschutz. Dadurch lässt sich das Angebot nicht beliebig an eine steigende Nachfrage anpassen.

- Konflikt mit dem Waldnaturschutz: Die Waldbewirtschaftung kann Lebensräume verändern und Ökosysteme beeinflussen. In manchen Fällen dient das direkt dem Naturschutz, in anderen Fällen kann es leicht mit Naturschutzzielen vereinbart werden. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen die Vereinbarkeit zwischen Naturschutz und Bewirtschaftung aber auch eine Herausforderung darstellt.

- Konkurrenz durch fossile, mineralische oder synthetische Rohstoffe: Auch wenn Holz eine nachhaltige Option sein kann, sind andere – weniger nachhaltige – Materialien oft günstiger oder einfacher verfüg- bzw. einsetzbar.

Vor allem wirtschaftliche Erwägungen können die Nachhaltigkeit von Holz also beeinträchtigen. Das gilt einerseits aus Perspektive von produzierenden Unternehmen, die Kosten und Produktionsaufwand im Blick haben. Aber andererseits auch aus der Sicht von Verbraucher:innen – die beim Produktkauf auf den eigenen Geldbeutel achten.

Was macht Holz nachhaltig?

Nachhaltige Holzarten gibt es in diesem Sinne nicht. Verschiedene Faktoren von der Herkunft über die Art der Holzgewinnung bis hin zur Art der Verwendung sind entscheidend. Eine Besonderheit bei der Holznutzung ist, dass die Nachhaltigkeit beim Anbau keine Auswirkungen auf das Endprodukt hat: Das Fichtenbrett aus der Fichtenmonokultur hat dieselbe Qualität wie das Fichtenbrett aus einem naturnah bewirtschafteten Dauerwald.

Ziel der Nachhaltigkeitsbemühungen ist daher nicht die Qualitätsoptimierung der Holzprodukte, sondern der Erhalt der Waldökosysteme, die ihre Grundlage sind. Basis für international anerkannte Nachhaltigkeitsstandards sind unter anderem die sogenannte „Rio-Konferenz“ der Vereinten Nationen von 1992 oder die Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa von Lissabon von 1998.

Holz ist eine nachwachsende Ressource

Im Gegensatz zu fossilen Rohstoffen wie Kohle oder Erdöl wächst Holz durch natürliche Prozesse nach. Dadurch eignet es sich vor allem, um endliche Ressourcen zu ersetzen. Ein wichtiger Grundsatz der naturnahen Waldbewirtschaftung ist hierbei: Es wird nur höchstens so viel Holz entnommen, wie nachwachsen kann. Die Forstwirtschaft darf den Wald also nicht übernutzen – ansonsten wäre die Holznutzung nicht nachhaltig.

Holz als natürlicher CO₂-Speicher

Kohlenstoffemissionen sind einer der Hauptreiber für die fortschreitende menschengemachte globale Erwärmung. Pflanzen, also auch Bäume im Wald, speichern das CO₂ hingegen und entziehen es somit der Atmosphäre. Allerdings hat jeder Wald nur eine begrenzte Anzahl an Bäumen im Wachstum – und somit auch ein Limit für seine Fähigkeit, CO₂ aufzunehmen.

Die Entnahme und langfristige Nutzung von Holz ist daher ein Weg, um die Abscheidefähigkeit unserer Wälder zu erhalten und Holzprodukte als Langezeitspeicher einzusetzen. Denn bereits gebundenes CO₂ bleibt in Holz auch nach der Verarbeitung erhalten, während im Wald junge Bäume nachwachsen, die wiederum noch nicht gebundenes CO₂ aufnehmen können.

Naturnahe Waldbewirtschaftung

Damit ein Wald dauerhaft und in einer gewissen Regelmäßigkeit Holz als nachwachsenden Rohstoff liefern kann, müssen ihn Forstleute naturnah bewirtschaften. Das bedeutet, dass sie sich die natürlichen Prozesse des Waldes zu Nutze machen, um ihn gesund und widerstandsfähig zu halten. Dazu gehören unter anderem

- die Wahl standortgerechte Baumarten,

- der Verzicht auf Kahlschläge,

- die Förderung von Mischwäldern durch Naturverjüngung und

- mehrschichtige Waldstrukturen, z.B. nach dem Plenterwaldprinzip, also Bäume von unterschiedlicher Dimension, Höhe und Alter, die nebeneinander wachsen.

Bei der Holzernte ist ein Verzicht auf Kahlschläge wichtig, da diese zwar kurzfristig viel Holz liefern, jedoch einen erheblichen Eingriff in das Waldökosystem darstellen.

Das Ziel der naturnahen Waldwirtschaft ist es, ökologische und ökonomische Zielsetzungen miteinander in Einklang zu bringen. Für die Holznutzung bedeutet das, dass zwar einzelne Bäume gefällt werden dürfen, das jeweilige Waldökosystem als Ganzes dabei jedoch erhalten wird.

In Baden-Württemberg und den meisten anderen deutschen Bundesländern ist die naturnahe Waldwirtschaft als Leitbild Teil der jeweiligen Landeswaldgesetze. Dadurch herrscht diese Form der Waldbewirtschaftung sowohl in staatlichen wie auch kommunalen und privaten Wäldern vor. Baden-Württemberg setzt seit mehreren Jahrzehnten auf konsequente Förderung der Naturnähe in der Waldwirtschaft. Das Land belegt in bundesweiten Zustandserfassungen zur Naturnähe stets einen vorderen Rang.

Regionale Holznutzung

Neben der nachhaltigen Produktion – naturnahe Bewirtschaftungskonzepte, Beachtung und Bewahrung der Funktionenvielfalt der Wälder sowie die Berücksichtigung sozialer Aspekte – ist die regionale Verwendung von Holz von besonderer Bedeutung. Kurze Lieferketten sowie niedrige Emissionen bei Gewinnung und Transport sind hier ausschlaggebend. Naturnahe, standortsgerechte Baumarten werden außerdem vorher sinnvoll in den Mischwald integriert – und nicht allein zum Zweck der Holzgewinnung kultiviert. Ein vor Ort gewachsener Baum, den das örtliche Sägewerk verarbeitet und dessen Holz anschließend in einem Haus Verwendung findet oder Resthölzer, die fossile Energieträger ersetzen, sind also Idealbeispiele.

Importierte Holzarten, insbesondere „luxuriöse“ Tropenhölzer, verursachen hingegen durch lange Transportwege hohe Emissionen. Zudem unterliegen sie nicht denselben strengen Standards wie heimische Holzarten. Exotische oder schnellwachsende Holzarten sind weltweit begehrt, wodurch nicht immer eine nachhaltige Nutzung gewährleistet ist. Ihr Nutzen ist in erster Linie Luxus – ein Luxus, der angesichts weltweit spürbarer Auswirkungen der Klimakrise und des drastischen Rückgangs von Ökosystemen in keiner Weise nachhaltig ist.

Fazit: Je regionaler, desto besser. Nachhaltiges Holz kommt von Forstbetrieben vor Ort, die im besten Falle in lokale Lieferketten eingebunden sind.

Die Rolle der Forstwirtschaft

Beim Zweck von Klima- und Naturschutz ist die Perspektive des Menschen entscheidend. Wir schützen den Planeten, weil wir ihn weiter als Lebensraum nutzen wollen und auch um seiner selbst willen. Genauso schützen wir den Wald, weil er für uns von Bedeutung ist: als Kohlenstoffspeicher, Lebensraum, Erholungsraum und nicht zuletzt als Rohstoffquelle. All diese Waldfunktionen hängen eng mit der Art und Weise zusammen, wie wir ihn bewirtschaften. Forstwirtschaft bedeutet dabei nicht nur Holzernte – sondern vor allem ein gezieltes Management, das ökologische Prozesse berücksichtigt, stabilisiert und langfristig nutzbar macht.

Waldpflege durch Waldbewirtschaftung

Hobbygärtner:innen kennen das Prinzip: Wer ein kleines Blumenbeet im Garten oder auf dem Balkon pflegt, entfernt schwache oder eingegangene Keimlinge sowie Unkraut, damit kräftigere Pflanzen sich besser entwickeln können. Das Ziel dabei ist es, ein gesundes, leistungsfähiges Gesamtsystem zu erhalten.

Einen ähnlichen Effekt macht sich die Forstwirtschaft zu Nutze. Denn im Wald stehen nicht einfach dicke Bäume herum, die Forstleute irgendwann fällen. Ein Großteil der Bäume in unreifen Beständen ist zunächst dünn und konkurrenzschwach. Durch gezielte Eingriffe – sogenannte Durchforstungen – werden besonders vitale und wertvolle Bäume gefördert, indem man über Jahrzehnte hinweg einzelne umstehende Konkurrenten um Licht und Nahrung entnimmt. So wächst der Vorrat an stabilem, hochwertigem Holz gezielt heran. Dabei sollen die Eingriffe mäßig und häufig erfolgen, statt stark und selten.

Nach einer kurzen Anpassungsphase profitieren die verbleibenden Bäume direkt: Der Zuwachs verteilt sich neu – und steigert sich unter optimalen Bedingungen um bis zu 15 %. Fachleute nennen den Effekt „Overyield“. Das entnommene Holz fehlt also dem Wald nicht auf Dauer, sondern der Zuwachs konzentriert sich auf weniger, aber stärkere Bäume. Und diese erbringen weiter wichtige Leistungen, wie die Einlagerung von Kohlenstoff.

Was der Waldumbau für die Holznutzung bedeutet

Um Wälder an den Klimawandel anzupassen und langfristig stabil zu halten, werden viele Bestände derzeit aktiv umgebaut – hin zu strukturreichen Mischwäldern mit einem höheren Anteil an Laubbäumen. Die Durchmischung mit unterschiedlichen Baumarten ähnelt dabei in gewisser Weise einer Geldanlage: Wer das Risiko streuen will, setzt auf eine Mischung aus schnell und langsam wachsenden, widerstandsfähigen und empfindlicheren Arten. Ziel ist es, Wälder insgesamt resilienter gegenüber Hitze, Trockenheit, Stürmen und Schädlingen zu machen.

Doch dieser ökologische Wandel stellt die Holznutzung vor Herausforderungen. Denn viele bisher bewährte Verarbeitungsprozesse, Bauweisen und Absatzmärkte basieren bisher auf Nadelholz. Die Unterschiede zwischen Nadel- und Laubhölzern sind deutlich – in Wuchsform, Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten.

Holzverwendung von Nadelholz & Laubholz im Vergleich

| Nadelholz (am Beispiel Fichte) | Laubholz (am Beispiel Buche) | |

|---|---|---|

| Wuchsform | Gerade, hohe Stammlängen (bis 20 m) | Eher unregelmäßig, gerade nur bei gezielter Pflege (ca. 8 m) |

| Zuwachs / Wuchsleistung Holzeigenschaften | Eher schnell, leicht, elastisch, tragfähig | Eher langsam, schwer, hart, wenig elastisch |

| Verwendung | Bauholz, Dachstühle, Konstruktion | Möbel, Parkett, Treppen, Furniere |

| Verfügbarkeit | Stark vertreten, hohe Nachfrage | Im Aufwuchs, aktuell noch weniger etabliert |

| Bearbeitbarkeit | Gut maschinell verarbeitbar | Höherer Aufwand, spezielle Technik erforderlich |

Langfristig führt an einer besseren Wertschöpfung von Laubholz jedoch kein Weg vorbei, wenn klimaresiliente Mischwälder zur Regel werden sollen. Es braucht daher sowohl eine stärkere Marktakzeptanz für Laubholzprodukte als auch auch neue Märkte, um diesen Wandel wirtschaftlich und ökologisch tragfähig zu gestalten. Das Land Baden-Württemberg fördert daher das Technikum Laubholz in Göppingen. Hier erforschen Expert:innen innovative Prozesse zur Wertschöpfung mit schwachem Laubholz und erfinden Verfahren zur Herstellung neuer Holzprodukte.

Sektorenziele & Nutzungsverzicht als Herausforderung

Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) verpflichtet auch die Land- und Forstwirtschaft, Emissionen zu senken. Doch im Gegensatz zu anderen Sektoren ist dies in der Forstwirtschaft nur sehr eingeschränkt durch technische Innovation möglich. Das liegt daran, dass Prozesse im Wald allgemein sehr viel langsamer ablaufen als beispielsweise in der Landwirtschaft. Die aktuell einzige direkte Maßnahme zur kurzfristigen Erhöhung des Kohlenstoffspeichers besteht im Nutzungsverzicht in zuvor genutzten Wäldern – also dem Zurücklassen von Holz im Wald. Das steigert kurzfristig den Kohlenstoffvorrat und lässt den Wald kurzfristig stärker zur Kohlenstoffsenke werden.

Langfristig birgt dieser Ansatz jedoch auch Risiken. Denn sehr vorratsreiche Wälder – also Wälder mit viel Biomasse – sind im Klimawandel besonders störungsanfällig. Kommt es zu Dürre, Sturm oder Schädlingsbefall, kann der gespeicherte Kohlenstoff in kurzer Zeit wieder freigesetzt werden. Wenn Waldökosysteme durch äußere Einflüsse schlagartig kollabieren, werden diese naturbelassenen Wälder also zur CO₂-Quelle. Selbst wenn das nicht passiert: Eines Tages ist die Badewanne voll und kein weiterer Kohlenstoff passt mehr hinein. Forstwirtschaft hält die Kohlenstoffpumpe am Laufen, durch vorsichtige Regulierung von Zufluss und Abfluss.

Die Bewirtschaftung des Waldes ermöglicht eine Ausbalancierung vieler Zielsetzungen zu gleicher Zeit. Holz wird geerntet, genutzt und der gespeicherte Kohlenstoff dabei langfristig gebunden – etwa in Gebäuden oder Möbeln. So lassen sich Holzverwendung und Kohlenstoffspeicherung miteinander verbinden. Außerdem bleibt der Wald durch die gezielte Bewirtschaftung vital und anpassungsfähig, statt instabil zu überaltern und mittelfristig zur Kohlenstoffquelle zu werden.

Holznutzung als Wirtschaftsfaktor

Die Forst- und Holzwirtschaft in Deutschland steht vor einem strukturellen Wandel: Der Anteil von Laubholz in den Wäldern wächst – auch, weil klimaresiliente Mischwälder gezielt gefördert werden. Gleichzeitig macht der Klimawandel vor allem älteren Bäumen zu schaffen, was zu einem sinkenden Durchschnittsalter und geringeren Stammdurchmessern führt. Das bedeutet: In Zukunft steht vor allem mehr schwaches Laubholz zur Verfügung, das neue Verwertungsstrategien braucht.

Parallel dazu wächst das Bewusstsein für globale Umweltfolgen. Tropische Hölzer und lange Transportwege geraten zunehmend in Kritik – regionale, nachhaltig gewonnene Hölzer gewinnen an Bedeutung. Damit die langfristige Nutzung gelingt, muss Holznutzung auch wirtschaftlich tragfähig sein.

Regionale Holznutzung muss auch wirtschaftlich nachhaltig sein

Nachhaltigkeit in der Holznutzung endet nicht am Waldrand – auch die nachgelagerten Strukturen spielen eine entscheidende Rolle. Denn Wälder unterscheiden sich regional, sowohl in ihrer Artenzusammensetzung als auch in Bewirtschaftungstradition und -infrastruktur. Damit lokal geerntetes Holz tatsächlich nachhaltig genutzt werden kann, braucht es Betriebe vor Ort, die es verarbeiten – und idealerweise auch Endabnehmer in der Region, die diese Produkte nachfragen.

Ob Sägewerke, Tischlereien oder Holzbauunternehmen: Je mehr Glieder der Wertschöpfungskette regional verankert sind, desto kürzer sind die Transportwege und desto höher ist in der Regel die wirtschaftliche Effizienz. Und für kommunale, private sowie staatliche Waldbesitzer gilt gleichermaßen: Die Pflege und Bewirtschaftung der Wälder müssen wirtschaftlich tragfähig sein. Ohne eine ausreichende Nachfrage nach heimischem Holz kann nachhaltige Waldpflege daher langfristig nicht finanziert werden.

Holzwirtschaft in Deutschland

Mehr als 1,1 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten im Cluster Forst & Holz, das sind in etwa so viele, wie in der Automobilbranche inkl. Zulieferbetrieben. Dazu zählen neben der Forstwirtschaft auch die Holz bearbeitende und verarbeitende Industrie, das Holzhandwerk, Papierwirtschaft, Verlage und Druckereien sowie die energetische Holznutzung.

Laut Holzmarktbericht 2023 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wachsen in Deutschland 120 Kubikmeter Millionen Holz pro Jahr zu. Dem gegenüber stand im Jahr 2023 ein Holzeinschlag von 70,6 Millionen Kubikmetern. Im bundesweiten Durchschnitt wächst also mehr Holz nach, als entnommen wird – Deutschland kann seinen eigenen Holzbedarf also im Prinzip selbst decken. Interessant ist dabei übrigens: Mehr als die Hälfte (rund 55 %) davon war Kalamitätsholz, also Bäume, die auf Grund von Schäden durch Dürre, Unwetter oder Schädlinge gefällt wurden.

Außerdem gibt es bei der Holznutzung noch einmal regionale Unterschiede: In Baden-Württemberg wird zum Beispiel nicht einmal die Hälfte des jährlichen Zuwachses genutzt (Ergebnisse der 4. Bundeswaldinventur). Kurzfristig klingt das positiv. Doch langfristig kann sich genau daraus ein Problem entwickeln: Wenn Wälder überaltern und ihre Holzvorräte unkontrolliert ansteigen, werden sie anfälliger für Schäden und verlieren an Widerstandsfähigkeit.

Deutschland als Holzexportnation

Viele Jahre galt Deutschland als Exportweltmeister – auch die Holzindustrie trägt hierzu bei. So gehört Deutschland hinter Ländern wie Kanada, Russland und Finnland zu den größten Holzexporteuren der Welt. Laut Statistischem Bundesamt exportiert Deutschland seit dem Jahr 2019 mehr Holz, als es einführt. Insbesondere die Baubranchen in China und die USA sind hier seit Beginn der 2020er-Jahre große Abnehmer.

Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist das von Vorteil – für die Klimabilanz des Rohstoffs Holz jedoch ambivalent. Denn der Export auf andere Kontinente, der in der Regel per Containerschiff erfolgt, verursacht hohe Transportemissionen. Oft wird das Holz für den Export intensiv mit Schutzmitteln versetzt. Das widerspricht dem Grundgedanken eines regional genutzten Rohstoffs. Gleichzeitig ersetzt Holz speziell im Baubereich klimaschädlichere Materialien – etwa Beton oder Stahl. Wenn das der Fall ist, kann die Nutzung von aus Deutschland exportiertem Holz sogar zur globalen Emissionsminderung beitragen.

Holzimporte nach Deutschland

Auch importiertes Holz kann unter bestimmten Bedingungen nachhaltig sein – wenn es aus naturschonender Forstwirtschaft stammt. Hierbei gilt das umgekehrte Prinzip zum Holzexport aus Deutschland: Wenn Importholz fossile Materialien ersetzt, kann es die Nachhaltigkeitsbilanz verbessern. So können beispielsweise Tropenhölzer besondere Eigenschaften wie Flexibilität und eine lange Haltbarkeit im Außenbereich mitbringen, die regionale Holzarten in dieser Form nicht bieten.

Unerlässlich beim Import ist, dass das Holz dann international anerkannte Zertifizierungen wie zum Beispiel FSC oder PEFC trägt, um sowohl eine nachhaltige Waldbewirtschaftung als auch faire Arbeitsbedingungen nachzuweisen. Denn mit Inkrafttreten der EU-Holzhandelsverordnung (EUTR) im Jahr 2013 ist es verboten, illegal eingeschlagenes Holz auf dem EU-Binnenmarkt in Verkehr zu bringen.

Deutschland importiert Holz in erster Linie aus direkten Nachbarländern wie Polen, Österreich oder Tschechien. 76 bis 79 % der Importe stammen laut dem Institut für Waldwirtschaft aus EU-Ländern.

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur Holznutzung

Holz als Kohlenstoffspeicher und CO₂ -Senker

Nein, durch das Fällen eines Baumes wird der darin gespeicherte Kohlenstoff nicht freigesetzt, sondern der Kohlenstoff bleibt zunächst im Holz gebunden. Entscheidend ist, wie man das Holz anschließend nutzt: Langlebige Nutzung speichert Kohlenstoff langfristig, während Verbrennung oder natürliche Zersetzung ihn als CO₂ wieder freigeben. Außerdem werden die im Wald verbliebenen Bäume schneller dick und fangen den Verlust des entnommenen Baumes kurzfristig wieder auf.

Ja, der im Holz gebundene Kohlenstoff bleibt auch nach dem Fällen des Baumes gespeichert. Das gilt, solange man das Holz stofflich nutzt – zum Beispiel in Möbeln oder als Baustoff. Erst wenn das Holz verbrannt oder vollständig zersetzt wird, gelangt das CO₂ wieder in die Atmosphäre. Daher ist eine langfristige und hochwertige Holzverwendung, wenn möglich, anzustreben.

Ja, beim natürlichen Verfall von Holz im Wald wird der gespeicherte Kohlenstoff als CO₂ nach und nach wieder freigesetzt. Allerdings geschieht das langsamer als bei einer Verbrennung. Totholz im Wald ist außerdem als Lebensraum und Nährstofflieferant ökologisch wertvoll.

Im Vergleich zu anderen Materialien wie Beton oder Stahl verursacht Holz deutlich geringere CO₂-Emissionen – auch unter Berücksichtigung von Verarbeitung und Transport. Das liegt daran, dass Holz nicht erst durch energieintensive Industrieprozesse hergestellt werden muss. Besonders klimafreundlich ist regional genutztes Holz, da hier lange Transportwege und aufwendige Verarbeitung entfallen. Je kürzer die Lieferkette, desto besser die Klimabilanz.

Das Risiko besteht, wenn man Waldflächen intensiv oder rücksichtslos bewirtschaftet. Nachhaltige Forstwirtschaft nach deutschem Recht setzt jedoch auf gezielte Eingriffe, um Wälder langfristig gesund, vielfältig und nutzbar zu halten. Durch strukturreiche Mischwälder und Rückzugsräume kann die Bewirtschaftung Lebensräume erhalten und sogar fördern – trotz und teilweise auch erst durch Holznutzung.

Nachhaltige Holznutzung erkennen

Ja, Holz gilt als zukunftsfähiger Rohstoff – vor allem dann, wenn man es nachhaltig gewinnt und möglichst langlebig nutzt. Besonders sinnvoll ist der Einsatz in langlebigen Produkten wie Bauholz oder Möbeln, da hier Kohlenstoff langfristig gebunden bleibt. Kurzlebige Nutzungen wie Einwegverpackungen oder das Verbrennen von Holz gelten hingegen eher als Brückentechnologien, die langfristig durch effizientere Lösungen ersetzt werden sollten.

Nachhaltiges Holz trägt meist international anerkannte Siegel wie FSC (Forest Stewardship Council) oder PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Diese garantieren die Einhaltung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Standards in der Waldbewirtschaftung.

Es gibt Materialien wie Hanf, Stroh oder Recyclingstoffe, die in bestimmten Bereichen nachhaltige Alternativen sein können. Trotzdem bietet Holz als nachwachsender Rohstoff mit breiter Verfügbarkeit und vielseitiger Verwendbarkeit oft klare ökologische Vorteile. Entscheidend ist, wofür und wie lange ein Material genutzt wird – und ob es am Lebensende wiederverwertbar oder klimaneutral entsorgbar ist und welche Materialalternativen es gibt.

Holznutzung & Profit

Von der Holzverwendung profitieren entlang der Wertschöpfungskette viele Akteure – vom forstwirtschaftlichen Familienbetrieb bis hin zu großen Industrieunternehmen. In ländlichen Regionen sichert sie Arbeitsplätze und Einkommen, insbesondere in Sägewerken, Handwerk und Holzverarbeitung. Gleichzeitig kann es soziale oder ökologische Konflikte geben, etwa wenn wirtschaftliche Interessen mit dem Schutz von Ökosystemen oder der Landnutzung in Konkurrenz stehen. Nachhaltige Holznutzung versucht, diese Interessen möglichst fair auszubalancieren.

Holznutzung ist für Waldbesitzende in erster Linie ein Mittel, um die zukünftige Bewirtschaftung und Pflege sowie den klimaresilienten Umbau ihrer Wälder zu gewährleisten. Waldwirtschaft ist oft ein Netto-Null-Geschäft, oder eines mit geringen Einkommensmöglichkeiten und kein lukratives Business. Die durchschnittliche Verzinsung mitteleuropäischer Wälder wird mit 1 bis 2 % p.a. angegeben. Das bedeutet: Für jeden investierten Euro bekommt man 1,01 Euro zurück.

Kritisch für die Waldwirtschaft sind äußere Einflussfaktoren, die das Wachstum der Wälder und ihre Gesundheit stark in Mitleidenschaft ziehen können. Sogar großflächige Absterbe-Prozesse ließen sich seit 2018 häufiger beobachten. Dabei zeigte sich, dass gerade die beliebte Fichte ein besonders hohes Ausfallrisiko im Klimawandel hat.

Aus rein wirtschaftlicher Sicht ist beim Waldbesitz der stetig steigende Bodenwert bedeutender als der finanzielle Gewinn durch die Holznutzung. Vor allem auf lange Sicht dient dieser Aspekt dem Vermögenserhalt der Waldbesitzenden.

Die Bedeutung von Kahlschlägen

Das Bundesnaturschutzgesetz erklärt es für Deutschland zum Ziel forstwirtschaftlicher Nutzung, naturnahe Wälder aufzubauen und ohne Kahlschläge nachhaltig zu bewirtschaften. Dies regelt BNatSchG § 5 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, Absatz 3. In Schutzwäldern wie dem Bodenschutzwald sind Kahlschläge allgemein genehmigungspflichtig, in einzelnen Bundesländern laut deren Landeswaldgesetzen ab einer bestimmten Fläche auch außerhalb von Schutzwäldern (in Baden-Württemberg ab 1 Hektar).

Allgemein wirken sich Kahlschläge stark auf die Bodenökologie aus. Offene Flächen vergrasen schnell, was wiederum Mäuse anzieht. Unter diesen Bedingungen hat es ein junger Wald besonders schwer. Außerdem wuchern Bodenpflanzen wie Brombeeren oder Adlerfarn schnell über die kleinen Bäume und dunkeln sie aus. Daher sind Kahlschläge auch aus waldbaulicher Sicht nicht das erste Mittel der Wahl. Eine Ausnahme ist die vollflächige Räumung von Schadholz, zum Beispiel bei zusammenhängenden Borkenkäferflächen. Diese Sanitärhiebe sind aber keine Kahlschläge im Sinne des Gesetzes.

Zur Generierung von Gewinn ist ein Kahlschlag ohnehin nicht sinnvoll, da so zwar auf einen Schlag viel Holz anfällt, die kontinuierliche Bewirtschaftung des Waldstücks allerdings nicht mehr möglich ist. Nach einer teuren Wiederaufforstung und Jungbestandspflege dauert es Jahrzehnte, bis erneut gewinnbringendes Holz zur Ernte da ist. Das käme einem Unternehmen gleich, das seine gesamte Betriebsausstattung verkauft: Kurzfristig erzielt es einen hohen Gewinn, danach herrscht jedoch faktisch Stillstand.